公園や駅前で当たり前のように目にしてきた裸婦像が、今、静かに姿を消しつつあります。この記事では、全国で相次ぐ街の裸婦像撤去、その背景と議論について深く掘り下げていきます。

なぜ今、裸婦像が問題に?という疑問から、具体的な事例として高松市で一体何があったのかを詳報。そして、戦後の軍人像との歴史的な関係や、平和の象徴としてのモデルという役割にも触れ、撤去された像のその後を追います。

さらに、街の裸婦像撤去、今後の動きと論点として、小学生からの意見と価値観の変化を読み解き、芸術か、わいせつかの議論を整理。作者や専門家の見解を紹介し、他の自治体への影響や、美術館へ移設という選択肢も考察します。この記事が、あなたのための街の裸婦像撤去問題の総まとめとなれば幸いです。

記事のポイント

- なぜ今、日本各地で裸婦像の撤去が進んでいるのか

- 公共の場に裸婦像が設置された歴史的な背景

- 「芸術か、わいせつか」を巡る賛成・反対両論

- 撤去問題の今後の展望とパブリックアートの未来

街の裸婦像撤去、その背景と議論

- なぜ今、裸婦像が問題に?

- 高松市で一体何があった?

- 軍人像との歴史的な関係

- 平和の象徴としてのモデル

- 撤去された像のその後

なぜ今、裸婦像が問題に?

公園や広場などで長年親しまれてきた裸婦像が、今、改めてその存在意義を問われています。問題の核心にあるのは、**「公共の場に裸の像を設置することは、現代の価値観に合っているのか」**という点です。

かつては芸術作品として受け入れられていたものが、時代の変化と共に「子供の教育上好ましくない」「見ていて恥ずかしい」といった意見の対象となり始めました。

特に、スマートフォンやインターネットの普及により、誰もが気軽に意見を発信できるようになったことも、議論が活発化する一因と考えられます。これまで声に出されにくかった個人の感情が可視化され、行政が対応を迫られるケースが増えているのです。

高松市で一体何があった?

この問題が大きく注目されるきっかけとなったのが、高松市です。

高松市中心部にある中央公園には、1989年に地元のライオンズクラブから寄贈された「女の子・二人」という少女の裸像が設置されていました。しかし、2023年以降に行われた公園の再整備計画を検討する有識者会議で「時代にそぐわない」と指摘されたのです。

さらに、校外学習で公園を訪れた小学生から「見ていて恥ずかしくなる」という意見が寄せられたことが決定打となりました。市は「児童の裸像を不特定多数が目にするのは望ましくない」と判断し、2025年8月下旬から始まる工事での撤去を決定しました。

この決定に対し、作者である彫刻家の阿部誠一氏は「裸像はみずみずしい命そのもの。撤去は残念だ」と語っており、芸術表現と時代の価値観との間で意見が分かれています。

軍人像との歴史的な関係

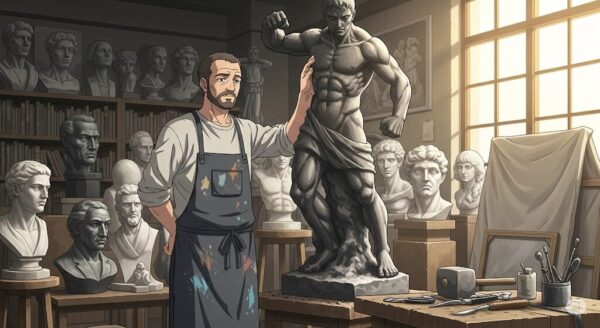

そもそも、なぜ日本の公共空間にはこれほど多くの裸婦像が設置されているのでしょうか。その背景には、戦争の歴史が深く関係しています。

亜細亜大学の高山陽子教授によると、戦前の日本では、公園や駅前には日清・日露戦争などで活躍した軍人や偉人の像が数多く建てられていました。これらは、国民の士気を高め、国家への忠誠心を育むための象徴だったのです。

しかし、第二次世界大戦中の金属不足による供出や、戦後のGHQ(連合国軍総司令部)の方針によって、これらの軍人像はそのほとんどが撤去されました。そして、その空いた台座に、新たな時代の象徴として登場したのが裸婦像だったのです。

平和の象徴としてのモデル

戦後の日本では、軍国主義からの脱却と平和国家としての再出発が大きなテーマとなりました。その中で、かつての軍人像に代わる新しいパブリックアートとして選ばれたのが、裸婦像でした。

裸の姿は、生命の根源や純粋さ、そしてみずみずしい命を象徴します。戦争という「死」の対極にある「生」を表現するものとして、平和や愛の象徴にふさわしいと考えられたのです。

1951年に東京都千代田区に設置された「平和の群像」がその先駆けとされ、その後、高村光太郎の「乙女の像」(青森県・十和田湖畔)など、多くの裸婦像が平和への願いを込めて全国各地に建てられていきました。

撤去された像のその後

自治体によって撤去が決定された裸婦像は、その後どうなるのでしょうか。対応は様々ですが、いくつかのパターンがあります。

作者や寄贈者への返還:像の所有権を持つ作者や寄贈した団体に返還されるケース。

移設:公園内の目立たない場所や、他の公共施設、あるいは美術館など、より適切な場所へ移設されるケース。

高松市のケースでは、市は像を保管するとしていますが、作者にはまだ連絡がないとのことです。一度パブリックアートとして設置された作品の所有権や、その扱いをどうするかは、多くの自治体にとって新たな課題となっています。

街の裸婦像撤去、今後の動きと論点

- 小学生からの意見と価値観の変化

- 芸術か、わいせつかの議論

- 作者や専門家の見解

- 他の自治体への影響

- 美術館へ移設という選択肢

小学生からの意見と価値観の変化

高松市の事例で特に象徴的だったのは、「小学生からの意見」が撤去の大きな決め手となった点です。

大人世代が「芸術作品」「平和の象徴」として見てきた裸婦像を、現代の子どもたちが「見ていて恥ずかしい」と感じるという事実は、時代の価値観が大きく変化していることを示しています。

現代社会では、子どもの権利や視点を尊重する考え方がより一層重要視されています。そのため、公共空間のあり方を考える上で、子どもたちがどう感じるかという点は、無視できない要素となっています。

この価値観の変化は、今後、全国の自治体がパブリックアートの設置や管理について見直しを迫られる、大きなきっかけとなるでしょう。

芸術か、わいせつかの議論

街の裸婦像撤去問題は、つまるところ「これは芸術か、わいせつか」という古くて新しい議論に繋がります。両者の意見は、それぞれに説得力を持っています。

| 存続を支持する意見(芸術) | 撤去・移設を支持する意見(わいせつ・不適切) |

|---|---|

| 芸術作品であり、表現の自由は尊重されるべき | 子どもも利用する公共の場にはふさわしくない |

| 平和の象徴という歴史的な背景がある | 「見ていて恥ずかしい」と感じる人がいる |

| 美しい人体は普遍的な美の対象である | 時代に合わない価値観の押し付けではないか |

| 地域の景観や文化の一部となっている | 美術館など、適切な場所で展示すべき |

この問題に、唯一の正解はありません。大切なのは、一方の意見を切り捨てるのではなく、それぞれの立場を尊重しながら、地域社会全体で合意形成を図っていくプロセスです。

作者や専門家の見解

この問題について、像を制作した作者や、芸術を研究する専門家からは、様々な見解が示されています。

高松市の裸像の作者である阿部誠一氏は、「撤去は残念だ」と語っています。彼は、作品に込めた「みずみずしい命」や「地域の成長」といったメッセージが、時代が変わっても伝わるはずだと信じています。制作者にとって、作品は我が子のようなものであり、その想いは尊重されるべきでしょう。

#### 専門家の視点

一方で、立教大学大学院の宮本聖二客員教授は、芸術作品と、性を強調して注目を集める広告などとの間に、明確な線引きがないと感じる人がいると指摘。公共の場での芸術との出会いが失われるのは残念としつつも、時代の変化に合わせた議論の必要性を示唆しています。

他の自治体への影響

高松市での撤去決定は、全国の他の自治体にも影響を与える可能性があります。

これまで問題視されてこなかった地域の裸婦像についても、「うちの街の像は大丈夫か?」と、住民や行政の間で議論が始まるきっかけになり得ます。

実際に、他の自治体でも市民から同様の意見が寄せられるケースは増えていくでしょう。今回の事例は、全国の自治体にとって、パブリックアートの設置基準や、既存の作品のあり方について、再検討を迫る重要な判例となるかもしれません。

美術館へ移設という選択肢

この問題の現実的な解決策の一つとして、「美術館への移設」という選択肢が考えられます。

美術館や博物館は、芸術作品を鑑賞することを目的とした人々が訪れる場所です。そこであれば、裸婦像も「芸術作品」として、その価値を正しく理解・評価される可能性が高まります。

公共の空間から撤去することで「時代にそぐわない」という批判に対応しつつ、作品そのものは文化財として保存し、後世に伝えていく。この方法は、双方の意見を尊重する、一つの有力な妥協点と言えるかもしれません。ただし、移設には費用や所有権の問題も絡むため、実現には多くの調整が必要です。

「あの主人公が着てる服、どこで買えるの?」

「でも、ドラマを見返すのが面倒…」

そんなファッション好きのあなたに朗報!『U-NEXT』なら、もう一度ドラマを見返して、憧れの衣装をじっくりチェックできます。

実は私も、好きなドラマの衣装を研究するためにU-NEXTを使い始めました。見放題作品数が圧倒的に多いから、ついでに他の作品も楽しめて、すっかり沼にハマっちゃいました!

- ✅ 映画・ドラマ・アニメは国内最大級の27万本以上!

- ✅ 雑誌も180誌以上が読み放題!最新ファッションもチェックできる

- ✅ 31日間の無料トライアルあり!気軽に試せるのが嬉しい!

- ✅ 毎月もらえるポイントで、最新作や原作マンガも楽しめる

街の裸婦像撤去問題の総まとめ

この記事では、全国で広がる街の裸婦像の撤去問題について、その背景や論点を詳しく解説してきました。最後に、本記事の要点をまとめます。

ポイント

-

全国の公園などで裸婦像の撤去の動きが相次いでいる

高松市では小学生の意見などを理由に少女の裸像の撤去が決定

街の裸婦像は戦後、平和の象徴として軍人像に代わり設置された歴史がある

価値観の変化により「公共の場にふさわしくない」との意見が出ている

議論の核心は「芸術か、わいせつか」という点にある

作者は「命の表現」として存続を望む一方、専門家は議論の必要性を指摘

撤去された像は倉庫で保管されたり、移設されたりする

高松市の事例が他の自治体に影響を与える可能性がある

美術館への移設が現実的な解決策の一つとして考えられる

時代の価値観と表現の自由が問われる根深い問題

子どもの視点をどう公共空間のあり方に反映させるかが課題

地域社会での対話と合意形成が不可欠

パブリックアートのあり方そのものが問われている

今後もこの議論は日本各地で続いていくと予想される

私たち一人ひとりが当事者として考えるべきテーマである